近日,浙江省名中医药专家张昌禧工作室传来喜讯——又有两项重大成果:一是通过金华市卫健委的建设项目验收优秀;二是第15本专著《张昌禧学术经验集粹》正式出版。

张昌禧,1938年12月生,福建闽侯人,研究员,是学校中药专业创始人、学科带头人,浙江省名中医、金华市第一届中青年专业技术拔尖人才。1961年,他毕业于浙江医科大学(现浙江大学医学院前身)临床医学系,留校任教后调到金华卫生学校(现金华职业技术大学医学院),历任浙江省中医学会理事、金华市中医学会副会长兼秘书长、金华市中药研究中心主任,现为金华市中医药学会名誉顾问。1997年,他被授予“浙江省名中医”称号,在金华乃至浙江中医中药发展史上起到了重要的推动作用。

一辈子,两件事——教书育人和薪火相传

张昌禧出生在医学世家,父亲是当地有名的眼科专家。“我家兄弟10人,有7人学医,涵盖各个学科。”耳濡目染下,张昌禧从小立志成为一名医生。1961年,他毕业于浙江医科大学(现浙江大学医学院前身),随后留校任教。

张昌禧起初对于当老师这一决定还有些犹豫。“教书育人,为国家培养更多优秀的医生,不是很好吗?”众人的劝说让他茅塞顿开。就这样,他成了一名大学老师。一年后,当时的金华卫生学校(现金华职业技术大学医学院)升格为金华医学专科学校,需要高层次大学毕业生。张昌禧服从调配来到金华,“从大城市到小城市,心里难免有落差,但工作总需要有人做。”

在金华医学专科学校,张昌禧的主课是《生理学》。“当时教职工很少,因为我在大学有其他科目的任教经验,经常帮助其他专业上课。”解剖、临床、制剂,张昌禧无一不精。那时,身边很多同事纷纷转入医院工作,张昌禧也有机会实现儿时梦想,但他放弃了,因为医学教育人员太缺,他不能走。

1972年,学校开办中药专业,没有教材、没有师资、没有学生,一切从零开始。“学校领导找到我,让我负责组建学科专业,我想也没想就接下了任务。”张昌禧是西医出身,转行中药专业,对他来说挑战不小。在很长一段时间里,张昌禧白天工作晚上学习成为常态,遇到难处便去请教老师傅,他前后耗时两年大致搞懂基础的中药知识。张昌禧在带第一届学生时曾这样说:“我给你们上课,是‘现炒现卖’。”

之后,张昌禧还参与中药资源普查,出版专著6本,同时是1977年版《中国药典》、1984年版和1994年版《浙江省中药炮制规范》的参编者。“以前中药师经验丰富,但是理论知识不够,只有将理论知识编撰成册,才能让一代代学生有章可循。”张昌禧在中药领域研究得越来越透。

为了让学生更深入了解中药知识,张昌禧从带第一届学生开始开设“踏千山、尝百草”的大山实践课堂。张昌禧每次带学生出门至少一个星期,与学生同吃同住,培养师生吃苦耐劳品质和团结合作精神,将劳动教育融入日常教学,全面提升学生整体素质,经由全体中药专业师生采集制作的、目前全省高校最大的专业性腊叶标本馆,除了供学校教学科研用,还吸引了很多中药专家和学者慕名前来参观学习,已成了金华乃至浙江的一个科普基地。

薪火相传,学校中药专业发展半个多世纪来,张昌禧培养的学生遍及全国,国家级、省级、市级名中医灿若星辰。值得一提的是,他培养的学生中有9人荣登国内首批中药特色技术传承人才培训项目培养对象名单。2020年12月25日,浙江省卫生健康委员会、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省中医药管理局联合发文,公布了浙江省第三批国医名师和第八批省级名中医名单,张昌禧的学生、中药311班毕业生、浙江医院中药房主任万晓青主任中药师荣获“省名中医”称号。

中药专业发展半个多世纪来,堪称浙江中药界的“黄埔军校”,师生众多优秀事迹发表于《学习强国》《中国教育报》《浙江日报》等多家国家省市级媒体。张昌禧带领着他的学生、弟子们在中药行业孜孜以求,始终如一地传承和发扬着中医药文化。

怀揣一颗仁心:坚持坐诊和治病救人

1999年,张昌禧退休。当年,学校打算延聘他5年,他拒绝了。“我们应该给年轻人多一些机会,让他们挑担子。”这是他选择隐退的原因。另一方面,他希望重拾儿时梦想,再当一名医生,为更多老百姓服务。

那一年,他受聘服务于金华市中医医院,担任药剂科中药质控顾问。经过20多年的发展,张昌禧带出了一支“张氏团队”,老中青三代中药人员不断搜集整理、养护、更新,中药标本馆共搜集生药标本(原药材)约800种,伪品标本约200种,浸制标本约100种,腊叶标本约100份,贵重珍稀类药材约50种……此外,张昌禧还是学校医学院“银耀福音”专家团队的一员,坚持出诊发挥余热。

2018年10月,张昌禧不慎摔倒,造成左手手臂骨折。那时,家人都劝他在家好好休息,但他依然选择照常去金华开发区江南街道社区卫生服务中心的中医科诊室坐诊。

“为什么这么大年纪,而且手臂摔了,还要去看诊?”

“很多病人是冲着我来的,他们离不开我,我也放心不下他们。”

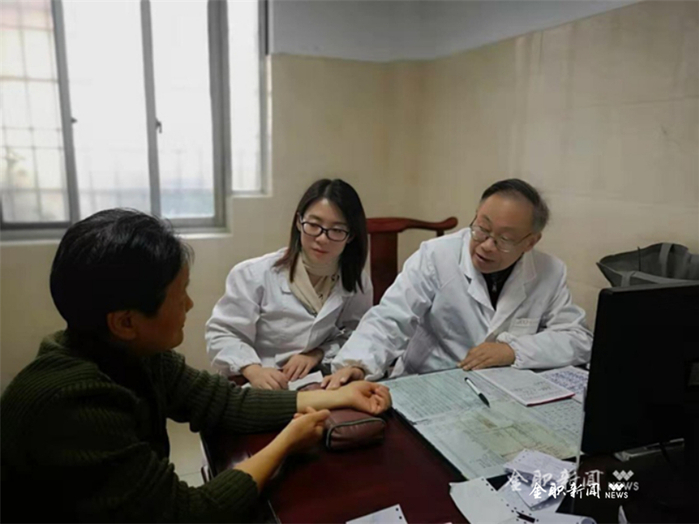

张昌禧在治疗老年病、神经衰弱、脾胃病、肿瘤中医康复调理等方面有着独到的临床经验。在他看来,病人就是他的家人,双方有感情依托。他说,每个病人的背后是一个家庭,一个个家庭的背后是整个社会,让病人慢慢康复,社会也会变得更加稳定。

“每一个生命都是宝贵的,我们不能轻言放弃。”是张昌禧的口头禅。为了多看一位患者,他宁可挤出自己上厕所的时间。门诊时,他每次都提前一小时开诊,常常一坐就是一上午。他说,这是作为一名医生的责任。

2020年疫情期间,张昌禧依然坚持到医院坐诊。“医生的职责就是治病救人,这个时候更加不能退缩。”张昌禧朴实却有力量的几句话,让人动容。

半世纪飘药香:钟情中药和诲人不倦

从1972年开始,张昌禧已投身中医药临床教学及科研工作53年,是浙江省内为数不多的医药兼通老专家,是金华市第一届中青年专业技术拔尖人才。

多年来,张昌禧一直没停止对他学生、校友专业事业上的指导。只要学生或校友有需求,他总是尽心尽力,一直在为推广和发扬中医药事业做积极贡献。只要出门,他随时随地寻找中药材的专业习惯,至今还被学生津津乐道。

他开展中医临床科研工作,期间培养了学术继承人十多名。为加强名老中医药专家学术思想传承工作,培养年轻中医药专家,构建合理的人才梯队,在金华市卫健委、市财政局的大力支持下,金华市中医医院于2020年12月专门成立了浙江省名中医药专家张昌禧工作室。目前工作室有成员21人,其中高级职称9人,中级职称3人,博士2人、硕士1人、全国中药特色技术传承人3人。继承人将以经验总结、医案整理、出版图书、发表论文、摄影摄像、科普宣传等形式全面总结张昌禧的经验,并加以推广。

当前中医药事业正站在一个新的历史起点上,特别是党的十八大以来迎来了快速发展的历史时期,像张昌禧这样的老专家,耄耋之年仍坚守岗位,或著书立说、或临证施治、或培育新人,带领着新一代的年轻中医药人遵循着传统中医药文明的脚步,以年轻一辈中医独有的活力与生机,迎接新时代的发展趋势,不忘初心、始终如一地传承和发扬着中医药文化,发挥中医药特色促进全民享有健康,助力“健康中国”建设。